Das Sternbild Schwan

1. Allgemeines

Astronomischer Name: Cygnus

Rektaszension: 19 07 30 bis 22 03 03

Deklination: +27° 43′ 57″ bis +61° 21′ 28″

Beobachtungszeit Mitteleuropa: Sommer

Hellster Stern: Deneb

Fläche: 803,983 deg²

Das Sternbild Schwan, lateinisch Cygnus, ist eines der markantesten und bekanntesten Sternbilder am nördlichen Sommer- und Herbsthimmel. Es ist nicht nur wegen seiner bekannten Sterne und seiner leicht erkennbaren Form beliebt, sondern auch reich an Geschichte, Mythologie und astronomischen Besonderheiten. Cygnus lässt sich leicht an seiner charakteristischen Kreuzform erkennen, die oft als "Nordkreuz" bezeichnet wird. Das Sternbild liegt inmitten des Milchstraßenbandes, was es zu einem besonders reichen Gebiet für die Beobachtung von Sternhaufen, Nebeln und anderen Deep-Sky-Objekten macht. Zusammen mit Wega (Leier) und Altair (Adler) bildet Deneb das berühmte Sommerdreieck, einen der prominentesten Asterismen des nördlichen Himmels.

Der Vergleich des Sternbilds mit einem Schwan ist uralt und findet sich in vielen Kulturen. In der griechischen Mythologie wird Cygnus häufig mit Zeus in Verbindung gebracht, der sich in einen Schwan verwandelte, um Leda zu verführen, woraus Helena von Troja und die Dioskuren (Kastor und Pollux) hervorgingen. Eine andere Legende besagt, dass Cygnus die Gestalt des Orpheus darstellt, der nach seinem Tod an den Himmel gesetzt wurde, um an der Seite seiner Leier (Sternbild Leier) zu sein. Es gibt auch Geschichten über Kyknos, den Sohn des Poseidon, der von Achilles im Trojanischen Krieg getötet und von Poseidon in einen Schwan verwandelt wurde. Eine weitere Erzählung verbindet Cygnus mit einem Freund des Phaeton, des Sohnes des Sonnengottes Helios. Als Phaeton bei einem missglückten Versuch, den Sonnenwagen zu lenken, ums Leben kam, trauerte sein Freund Cygnus so sehr, dass er sich in einen Schwan verwandelte und immer wieder in den Fluss Eridanus tauchte, um Phaetons Überreste zu bergen. Aus Mitleid versetzte Zeus ihn als Sternbild an den Himmel. Die Römer übernahmen viele dieser griechischen Mythologien und identifizierten Cygnus ebenfalls als Schwan. Im arabischen Raum war das Sternbild als "Al-Dajajah" (die Henne) oder "Al-Tair" (der Vogel) bekannt. Viele der Sternennamen wie Deneb ("Schwanz") und Sadr ("Brust") haben arabische Ursprünge und spiegeln diese Vogelvergleiche wider.

Das Sternbild Schwan gehört zu den 48 klassischen Sternbildern, die bereits vom antiken griechischen Astronomen Claudius Ptolemäus in seinem fundamentalen Werk "Almagest" im 2. Jahrhundert n. Chr. katalogisiert wurden. Die detaillierte Beschreibung und Positionierung der Sterne in Cygnus im Almagest trug wesentlich dazu bei, dass das Sternbild über Jahrhunderte hinweg unverändert blieb und als Navigationshilfe und Studienobjekt diente. Ptolemäus' Werk war über 1.400 Jahre lang das Standardwerk der Astronomie.

Für Beobachter auf der Nordhalbkugel, einschließlich Mitteleuropa, ist das Sternbild Schwan ein typisches Sommer- und Herbststernbild. Obwohl Cygnus nicht direkt am Himmelspol liegt, ist es für Beobachter in mittleren und höheren nördlichen Breiten (wie Deutschland) zirkumpolar, das heißt, es geht niemals vollständig unter den Horizont und ist somit theoretisch das ganze Jahr über zu sehen. Die beste Beobachtungszeit ist jedoch in den Monaten Juli, August, September und Oktober.

2. Sterne

Doppelsterne: Viele Sterne des Schwans sind Doppelsterne, die schon in kleinen Teleskopen oder sogar Ferngläsern zu erkennen sind. Albireo (Beta Cygni), der den Kopf des Schwans darstellt ist ein visueller Doppelstern, dessen Komponenten in einem reizvollen Kontrast von Gold-Orange und leuchtendem Blau schimmern . Solche Doppelsterne sind oft echte Gravitationspartner, die umeinander tanzen, oder aber es sind nur optische Täuschungen: Die Sterne liegen dann nur zufällig in derselben Blickrichtung, sind aber in Wirklichkeit Tausende von Lichtjahren voneinander entfernt.

Veränderliche: Deneb ist der Prototyp der sogenannten "Deneb-Variablen", die durch winzige Helligkeitsschwankungen auffallen. Ein anderes, sehr eindrucksvolles Beispiel ist Chi Cygni, ein klassischer Mira-Veränderlicher. Seine Helligkeit ändert sich über Monate dramatisch – mal ist er mit bloßem Auge gut zu sehen, mal verschwindet er völlig. Solche Sterne sind superwichtig für die Astrophysik, denn sie geben uns Aufschluss darüber, was in den späten Phasen der Sternentwicklung passiert.

Hier das Kurzporträt einiger Doppel.-bzw- Mehrfachsterne:

Albireo (Beta Cygni): Albireo, der den Kopf des Schwans bildet, ist ein echtes Juwel, das man unbedingt durchs Teleskop gesehen haben muss. Er ist ein Doppelstern, dessen Hauptkomponente in einem warmen Gold-Orange strahlt, während sein Begleiter leuchtend blau schimmert. Es wird vermutet, dass diese beiden Sterne tatsächlich gravitativ aneinander gebunden sind, was ihre gemeinsame Reise durch den Kosmos noch faszinierender macht.

Delta Cygni: Delta Cygni ist ein weiterer beeindruckender Doppelstern im Schwan, der aus einer helleren, weißlichen Hauptkomponente und einem bläulichen Begleiter besteht. Auch wenn sein Farbspiel nicht ganz so intensiv ist wie das von Albireo, bietet er dennoch einen schönen Anblick durch ein Teleskop. Dieser Stern liegt in einer sternreichen Region des Schwans und ist Teil der "Flügel" des Himmelsvogels. Seine Natur als Doppelstern macht ihn zu einem interessanten Untersuchungsobjekt für Sternsysteme.

R Cygni ist ein faszinierender veränderlicher Stern vom Typ Mira, der sich ebenfalls im Sternbild Schwan befindet. Seine Helligkeit schwankt erheblich und unregelmäßiger als bei manch anderen Mira-Variablen, was ihn zu einem spannenden Beobachtungsobjekt macht. Diese Schwankungen sind das Ergebnis von Pulsationen in seiner ausgedehnten, kühlen Atmosphäre. R Cygni ermöglicht es uns, die komplexen Prozesse in sterbenden Sternen aus erster Hand zu erleben und zu verstehen.

Die hellsten Sterne im Sternbild Schwan

| Name | Magnitude | Position (RA/DE) | Spektralklasse | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| α Cyg (Deneb) | 1,25 | 20h 41m 26s / +45° 16' 49" | A2 Ia | Bläulich-weißer Überriese, einer der hellsten Sterne |

| β Cyg (Albireo) | 3,05 / 5,12 | 19h 30m 43s / +27° 57' 35" | K3 II / B8 V | Farbenprächtiger Doppelstern |

| γ Cyg (Sadr) | 2,23 | 20h 22m 14s / +40° 15' 24" | F8 Ib | Gelb-weißer Überriese |

| δ Cyg (Rukh) | 2,86 | 19h 59m 48s / +46° 07' 53" | B9 III | Bläulich-weißer Riese |

| ε Cyg (Gienah) | 2,46 | 20h 46m 13s / +33° 58' 13" | K0 III | Oranger Riese |

| ζ Cyg | 3,21 | 21h 12m 56s / +30° 13' 37" | G8 II | Heller gelber Riese |

| η Cyg | 3,25 | 20h 17m 05s / +35° 39' 37" | G8 III-IV | Gelber Riese/Unterriese |

| θ Cyg | 3,31 | 21h 41m 22s / +40° 14' 51" | F3 V | Gelb-weißer Hauptreihenstern |

Weitere Kurzporträts einiger Sterne aus dem Schwan

61 Cygni (Bessels Stern) Dieser unscheinbare Stern ist einer der nächsten Sonnen-ähnlichen Sterne zu unserem Sonnensystem und wurde 1838 von Friedrich Wilhelm Bessel als erster Stern überhaupt mit einer präzisen Parallaxenmessung versehen. Tatsächlich besteht 61 Cygni aus einem engen Doppelsternsystem von zwei orangefarbenen Zwergsternen. Aufgrund seiner hohen Eigenbewegung über den Himmel ist er auch als "fliegender Stern" bekannt. Trotz seiner geringen Helligkeit für das bloße Auge ist 61 Cygni für die Geschichte der Astronomie von großer Bedeutung.

P Cygni P Cygni ist ein äußerst seltener und leuchtkräftiger blauer Hyperriese, der sich durch seine unregelmäßigen Helligkeitsschwankungen auszeichnet. Ursprünglich im 17. Jahrhundert als neuer Stern beobachtet, ist er heute als ein „Leuchtkräftiger Blauer Veränderlicher“ (LBV) bekannt. Dieser Stern stößt ständig große Mengen seiner äußeren Hülle in Form eines starken Sternenwindes ab. Seine umgebenden Gas- und Staubwolken, die durch diese Materieauswürfe entstehen, machen ihn zu einem faszinierenden Studienobjekt für Astronomen.

U Cygni U Cygni ist ebenfalls ein veränderlicher Stern im Sternbild Schwan, der jedoch zu den Kohlenstoffsternen gehört. Diese Sterne zeichnen sich durch eine erhöhte Menge an Kohlenstoff in ihren Atmosphären aus, was ihnen eine charakteristische rötliche Farbe verleiht. Seine Helligkeit variiert über einen langen Zyklus von etwa 463 Tagen, wobei die Schwankungen weniger extrem sind als bei Mira-Sternen. Die einzigartige spektrale Signatur von U Cygni bietet Astronomen Einblicke in die späten Phasen der Sternentwicklung und die Synthese schwerer Elemente.

| Deneb | Sadr | Gienah=Aljanah | Bessels Stern | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rektaszension | 20 42 18 S | 20h 22m 13,7s | 20h 46m 12,7s | 21h 06m 54s | ||||

| Deklination | +40 15' 24" | +33 58' 13" | +38 44' 58" | |||||

| Magnitude | 1,25 | 2,23 | 2,48 | 4,8 (5,21?) | ||||

| abs. Helligkeit | -8,73 | ? | 0,74 | 7,49 | ||||

| Spektralklasse | A2 Iae | F8 Ib | K0 III | K5V | ||||

| Entfernung/LJ | 1550 | 1800 | 72 | 11,4 | ||||

| Masse/M | 20-25 | ? | ? | ? | ||||

| Leuchtkraft/L | 196000 | ? | ? | 0,0861 | ||||

| Temperatur/K | 8700 | ? | 4670 | 4350 | ||||

| Alter/ Mio | ? | ? | ? | 6,1 Mrd. |

3. Deep-Sky-Objekte

Das Sternbild Schwan (Cygnus) ist nicht nur wegen seiner hellen Sterne wie Deneb berühmt, sondern auch ein wahrer Hotspot für Deep-Sky-Objekte. Die Milchstraße durchzieht dieses Sternbild, und ihre dichten Sternenfelder, dunklen Staubwolken und leuchtenden Gasnebel machen den Schwan zu einem der reichhaltigsten Bereiche des Nachthimmels für Beobachter und Astrofotografen. Hier finden sich unzählige offene Sternhaufen sowie komplexe Nebelstrukturen, in denen Sterne geboren werden und vergehen. Die dichte Ansammlung von Gas und Staub ist der perfekte Nährboden für die Entstehung neuer Sterne, was zu einer Fülle von Emissionsnebeln führt, die durch die energiereiche Strahlung junger, heißer Sterne zum Leuchten angeregt werden. Von den Überresten explodierter Sterne bis hin zu entlegenen Galaxien bietet der Schwan eine beeindruckende Vielfalt an kosmischen Phänomenen, die selbst mit kleineren Teleskopen oder Ferngläsern erforscht werden können.

Kurzporträts von DSO im Sternbild Schwan

Der Nordamerikanebel (NGC 7000) Der Nordamerikanebel ist ein riesiger Emissionsnebel, dessen Form frappierend an den Kontinent Nordamerika erinnert, komplett mit einer „Golf von Mexiko“-Region, die durch eine dunkle Staubwolke, den Cygnus-Wall, gebildet wird. Dieses HII-Gebiet, in dem aktive Sternentstehung stattfindet, ist ein beliebtes Ziel für Astrofotografen aufgrund seiner beeindruckenden Größe und Detailtiefe. Trotz seiner scheinbaren Größe am Himmel ist er aufgrund seiner geringen Flächenhelligkeit mit bloßem Auge schwer zu erkennen, wird aber mit Langzeitbelichtungen oder H-Alpha-Filtern zu einem spektakulären Anblick. Seine rötliche Farbe verdankt er dem ionisierten Wasserstoffgas, das durch die Ultraviolettstrahlung junger Sterne zum Leuchten angeregt wird. Der Nebel ist Teil eines noch größeren Komplexes von Gas und Staub im Schwan.

Der Pelikannebel (IC 5070) Direkt neben dem Nordamerikanebel, durch einen dunklen Streifen getrennt, liegt der Pelikannebel, dessen charakteristische Form an einen Pelikan mit offenem Schnabel erinnert. Auch er ist ein Emissionsnebel und ein aktives Sternentstehungsgebiet, in dem junge, heiße Sterne die umgebenden Gase ionisieren. Die dunklen Flecken innerhalb des Nebels sind sogenannte Bok-Globulen, dichte Wolken aus Gas und Staub, die potenzielle Geburtsstätten für neue Sterne sind. Seine komplizierten Strukturen aus leuchtendem Gas und dunklen Staubfilamenten machen ihn zu einem faszinierenden Objekt für Teleskope und Langzeitbelichtungen. Der Pelikannebel und der Nordamerikanebel sind physisch miteinander verbunden und bilden einen riesigen molekularen Wolkenkomplex.

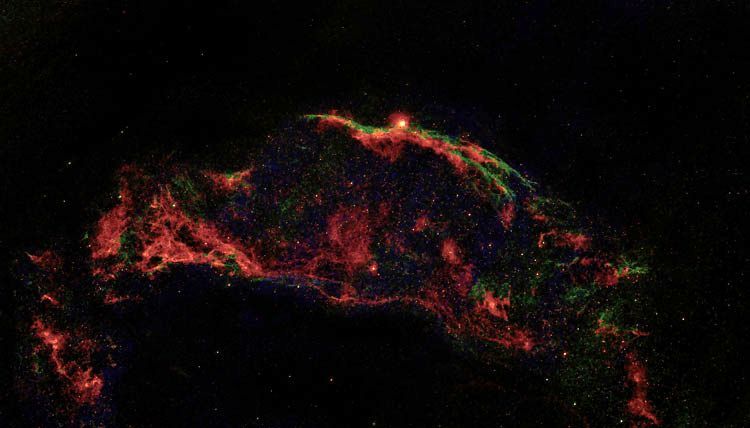

Der Cirrusnebel (NGC 6960, NGC 6992/5, IC 1340) Der Cirrusnebel, auch als Schleiernebel oder Veil-Nebel bekannt, ist der Überrest einer Supernova, die sich vor etwa 5.000 bis 8.000 Jahren ereignete. Er besteht aus filigranen, fadenförmigen Strukturen aus leuchtendem Gas, die sich über ein riesiges Gebiet des Himmels erstrecken und an zarte Schleier erinnern. Dieses spektakuläre Objekt ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was nach dem Tod eines massereichen Sterns zurückbleibt: eine sich ausdehnende Schockwelle, die das interstellare Medium ionisiert und zum Leuchten bringt. Der Nebel ist in mehrere Teile unterteilt, darunter die "Hexenbesen-Nebel" (NGC 6960) und die östlichen und westlichen Schleier (NGC 6992/5 und IC 1340), die alle Teil desselben gigantischen Überrests sind und mit einem OIII-Filter besonders gut sichtbar werden.

Der Kokon-Nebel (IC 5146) Der Kokon-Nebel ist ein wunderschöner Emissions- und Reflexionsnebel, der an seiner Mitte einen jungen, hellen Stern beherbergt, der die umgebenden Gase und Stäube zum Leuchten bringt. Die charakteristische Form des Kokons wird durch eine dunkle, dichte Staubwolke gebildet, die den Nebel umschließt und in der neue Sterne entstehen. Der Kokon ist ein relativ kompaktes Sternentstehungsgebiet, das eine Mischung aus rötlichem Emissionsnebel (durch ionisierten Wasserstoff) und bläulichem Reflexionsnebel (durch Streuung von Sternlicht an Staubpartikeln) zeigt. Er ist ein hervorragendes Beispiel für die Wechselwirkung zwischen neu geborenen Sternen und der umgebenden Materie, aus der sie entstanden sind.

Der Crescent-Nebel (NGC 6888) Der Crescent-Nebel, auch bekannt als Sichel-Nebel, ist ein Emissionsnebel, der durch den starken Sternenwind des Wolf-Rayet-Sterns WR 136 geformt wurde. Dieser extrem heiße und massereiche Stern stößt riesige Mengen an Materie ab, die mit zuvor ausgestoßenem Material kollidieren und eine beeindruckende, bogenförmige Schockfront erzeugen. Die bogenförmige Struktur des Nebels erinnert an eine Sichel oder einen Halbmond und leuchtet hell im Licht von ionisiertem Sauerstoff und Wasserstoff. Der Crescent-Nebel ist ein Paradebeispiel für die dramatischen Auswirkungen von massereichen Sternen auf ihre Umgebung und bietet Einblicke in die späten Phasen des Lebens solcher Sterne, bevor sie möglicherweise als Supernovae enden.

Der Tulpen-Nebel (Sh2-101) Der Tulpen-Nebel ist ein Emissionsnebel, dessen Form entfernt an eine sich öffnende Tulpe erinnert. Er wird von dem extrem energiereichen Stern HDE 227018 beleuchtet und ionisiert, der sich in der Nähe des schwarzen Lochs Cygnus X-1 befindet. Die rötliche Farbe des Nebels stammt, wie bei vielen Emissionsnebeln, vom ionisierten Wasserstoff. Trotz seiner beeindruckenden Größe und Komplexität ist der Tulpen-Nebel für Beobachter mit kleineren Teleskopen eine Herausforderung, da er eine geringe Flächenhelligkeit aufweist. Astrofotografen schätzen ihn jedoch für seine filigranen Strukturen und seine Nähe zu einem der bekanntesten Schwarzen Löcher in unserer Galaxis, was ihn zu einem interessanten Ziel macht.

Cygnus X-1 Cygnus X-1 ist eine der bekanntesten Röntgenquellen am Nachthimmel und war historisch das erste Objekt, das allgemein als stellbares Schwarzes Loch anerkannt wurde. Es handelt sich um ein Doppelsternsystem, in dem ein massereicher blauer Überriese Materie auf ein unsichtbares, extrem kompaktes Objekt abgibt, das vermutlich ein Schwarzes Loch ist. Die Materie spiraliert in einer Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch und wird dabei extrem stark erhitzt, was zur Emission von Röntgenstrahlen führt. Dieses faszinierende System liefert wichtige Einblicke in die Physik Schwarzer Löcher und die Dynamik von Materie unter extremen Gravitationsbedingungen. Obwohl es selbst kein visuelles Deep-Sky-Objekt ist, ist es ein zentrales Forschungsobjekt im Schwan.

Der offene Sternhaufen Messier 29 (M29) Messier 29 ist ein kompakter offener Sternhaufen, der sich in einer sehr sternreichen Region des Sternbilds Schwan befindet. Er ist relativ jung, mit einem geschätzten Alter von nur etwa 10 Millionen Jahren, und seine hellsten Sterne sind heiße, blaue Überriesen. Trotz seiner scheinbaren Nähe zu Deneb, dem hellsten Stern des Schwans, ist M29 für Beobachter eine kleine Herausforderung, da er von interstellarem Staub stark verdunkelt wird. Mit einem Fernglas oder kleinen Teleskop erscheint er als eine kleine Ansammlung von etwa 20 bis 30 Sternen, die in einer leicht verzerrten Form angeordnet sind. Er bietet einen schönen Kontrast zu den ausgedehnten Nebeln des Schwans.

Der offene Sternhaufen NGC 6910 NGC 6910 ist ein weiterer, visuell ansprechender offener Sternhaufen, der im Herzen der Milchstraße im Sternbild Schwan liegt. Dieser junge Haufen ist eingebettet in die hellen Gasmassen des Gamma-Cygni-Nebels (IC 1318), was ihm eine malerische Umgebung verleiht. Die etwa 20 bis 30 hellsten Sterne des Haufens sind heiße, junge Riesensterne, die eine markante dreieckige oder kreuzförmige Anordnung zu bilden scheinen. Er kann bereits mit kleinen Teleskopen als ein dichtes Bündel von Sternen vor dem diffusen Glühen des Nebels erkannt werden. NGC 6910 ist ein hervorragendes Beispiel für einen Sternhaufen, der sich noch in seiner Geburtswolke befindet und diese zum Leuchten anregt.

Der Dunkelnebel Barnard 150 (Der Seepferdchen-Nebel) Barnard 150 ist ein prominenter Dunkelnebel, der auch als "Seepferdchen-Nebel" bekannt ist, da seine Form an dieses Meerestier erinnert. Dunkelnebel sind dichte Wolken aus Gas und Staub, die das Licht dahinterliegender Sterne blockieren und so als dunkle Silhouetten vor dem helleren Hintergrund der Milchstraße erscheinen. In diesen kalten und dichten Regionen finden oft die ersten Phasen der Sternentstehung statt, auch wenn sie selbst nicht leuchten. Der Seepferdchen-Nebel ist ein beliebtes Ziel für Astrofotografen, die die beeindruckende Struktur und die Kontraste zu den umgebenden Sternfeldern hervorheben möchten. Seine markante Form macht ihn zu einem einzigartigen Objekt im kosmischen Zoo des Schwans.

Einige Positionsangaben und Daten

| Name | Magnitude | Position (RA/DE) | Art | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| M29 (NGC 6913) | 6,6 | 20h 23m 56s / +38° 31' 24" | Offener Sternhaufen | Helle Sterne in einer lockeren Gruppe |

| M39 (NGC 7092) | 4,6 | 21h 31m 42s / +48° 26' 00" | Offener Sternhaufen | Großer, lockerer Haufen mit wenigen hellen Sternen |

| NGC 6826 (Planetarischer Blinknebel) | 8,8 | 19h 44m 48s / +50° 31' 30" | Planetarischer Nebel | Helligkeit scheint beim direkten Blick zu flackern |

| NGC 6888 (Crescent-Nebel) | 10,8 | 20h 12m 07s / +38° 21' 18" | Emissionsnebel | Durch Sternwind geformte Blase |

| NGC 6960 (Westlicher Schleiernebel) | 7 | 20h 45m 48s / +30° 42' 30" | Supernova-Überrest | Teil des Cygnus-Schleifennebels |

| NGC 6992 (Östlicher Schleiernebel) | 8 | 20h 56m 24s / +31° 44' 00" | Supernova-Überrest | Teil des Cygnus-Schleifennebels |

| NGC 7000 (Nordamerikanebel) | 5 | 20h 59m 42s / +44° 20' 48" | Emissionsnebel | Ähnelt in der Form Nordamerika |

| IC 5070 (Pelikannebel) | 6 | 20h 51m 00s / +44° 30' 00" | Emissionsnebel | Liegt neben dem Nordamerikanebel |

| NGC 6820 | 11 | 19h 42m 28s / +23° 05' 16" | Emissionsnebel | Umgibt den offenen Sternhaufen NGC 6823 (liegt an der Grenze zum Fuchs) |

| NGC 6823 | 7,1 | 19h 43m 10s / +23° 18' 00" | Offener Sternhaufen | Eingebettet in NGC 6820 (liegt an der Grenze zum Fuchs) |

| IC 1318 (Gamma-Cygnus-Nebel) | Variabel | 20h 22m 00s / +40° 15' 00" | Emissionsnebel | Großer, komplexer Emissionsnebel um den Stern Sadr |

| Cygnus X-1 | ~9-14 | 19h 58m 22s / +35° 12' 06" | Röntgendoppelstern | Bekanntes Schwarzes Loch System (nicht visuell hell) |

| Westerhout 51 | ~7 | 19h 23m 00s / +14° 30' 00" | H-II-Region | Helles Sternentstehungsgebiet (liegt tiefer in der Milchstraße) |

4. Sonstiges Besonderheiten

Cygnus X-1 und die Forschung an Schwarzen Löchern Der Schwan beherbergt Cygnus X-1, eine der stärksten Röntgenquellen am Himmel, die als das erste allgemein anerkannte stellare Schwarze Loch gilt. Dieses binäre System, bestehend aus einem massereichen Stern und einem unsichtbaren Begleiter, der Materie absaugt und dabei Röntgenstrahlen emittiert, war ein Meilenstein in der Erforschung Schwarzer Löcher. Die Entdeckung und Untersuchung von Cygnus X-1 hat unser Verständnis von Gravitation, Akkretionsscheiben und den extremen Bedingungen im Umfeld Schwarzer Löcher maßgeblich erweitert und bleibt ein wichtiges Studienobjekt.

Albireo – Ein farbenprächtiger Doppelstern Obwohl Albireo (Beta Cygni) nicht der hellste Stern im Schwan ist, verdient er eine besondere Erwähnung für seine ästhetische Schönheit als Doppelstern. Selbst in kleineren Teleskopen offenbart sich Albireo als ein Paar von Sternen mit einem auffallenden Farbkontrast: ein heller, goldgelber Stern und ein schwächerer, bläulicher Begleiter. Dieser Kontrast ist nicht nur visuell ansprechend, sondern auch ein klassisches Beispiel für die unterschiedlichen Temperaturen und Entwicklungsstadien von Sternen. Albireo ist ein Favorit unter Hobbyastronomen und ein Muss für jeden, der das Sternbild Schwan durch ein Teleskop betrachtet.

Meteorströme: Das Sternbild Schwan ist der Radiant für einige interessante Meteorströme, auch wenn sie nicht so bekannt sind wie die Perseiden oder Geminiden. Der prominenteste Strom, dessen Radiant im Schwan liegt, sind die Kappa-Cygniden (κ-Cygniden). Dieser Strom ist in der Regel vom 3. bis zum 28. August aktiv und erreicht sein Maximum um den 16. August herum. Obwohl die Kappa-Cygniden mit einer Zenithal Hourly Rate (ZHR) von typischerweise nur 3 Meteoren pro Stunde ein eher schwacher Strom sind, sind sie für ihre gelegentlichen hellen Feuerkugeln bekannt. Es wird vermutet, dass sie aus dem Zerfall eines unbekannten Kometen hervorgegangen sind und alle 6-7 Jahre gelegentlich erhöhte Aktivität zeigen können. Neben den Kappa-Cygniden gibt es auch die Chi-Cygniden (χ-Cygniden), die ebenfalls im August beobachtet werden können, aber noch schwächer sind.

5. Bilder

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu