1.Allgemeines

Astronomischer Name: Auriga

Rektaszension: 04 37 54 bis 07 30 56

Deklination: +27° 53′ 29″ bis +56° 09′ 53″

Beobachtungszeit Mitteleuropa: Winter

Fläche: 657,438

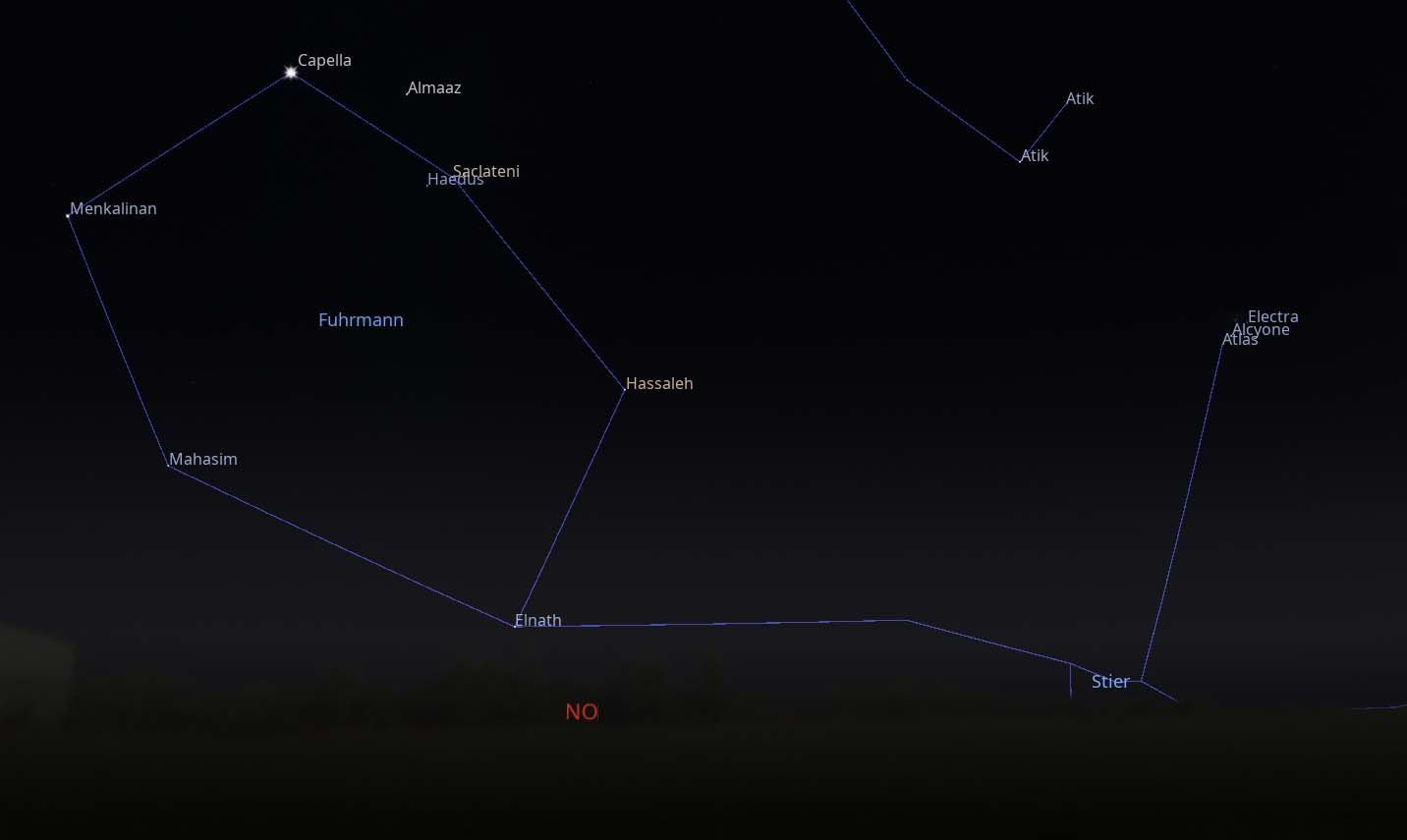

Das Sternbild Fuhrmann (lat. Auriga) ist ein markantes Wintersternbild am nördlichen Himmel, das eine reiche Geschichte, beeindruckende mythologische Verbindungen und eine zentrale Rolle in der Amateurastronomie hat. Es ist ein auffälliges Fünfeck, das leicht zu finden ist und besonders in den klaren Winternächten am Nachthimmel strahlt.

In der griechischen Mythologie wird der Fuhrmann oft mit verschiedenen Figuren in Verbindung gebracht. Eine der bekanntesten Geschichten ist die von Erichthonius, dem König von Athen. Er wird oft als Erfinder des Wagens und der Kunst des Fahrens dargestellt, um seine Lahmheit zu verbergen. Erichthonius war ein Sohn des Hephaistos und der Gaia, der von der Göttin Athene erzogen wurde. Zeus soll ihn wegen seiner Erfindung in den Himmel versetzt haben. Eine andere, weniger verbreitete Legende identifiziert den Fuhrmann als den Helden Myrtilos, den Sohn des Gottes Hermes und Wagenlenker von König Oinomaos.

Eine weitere interessante Verbindung besteht zur Ziege und den Zicklein. Der Hauptstern des Fuhrmanns, Capella, bedeutet auf Lateinisch "kleine Ziege". Dies erklärt die Darstellung des Fuhrmanns, der oft mit einer Ziege auf dem Arm und zwei Zicklein abgebildet wird. Die Legende besagt, dass Capella die Ziege Amalthea repräsentiert, die Zeus in seiner Kindheit säugte. Aus Dankbarkeit soll er sie in den Himmel versetzt haben.

In der Antike hatte das Sternbild Fuhrmann eine wichtige Bedeutung. Wegen seiner Position am Himmel diente es Seefahrern und Landwirten als Kalender, um die Jahreszeiten zu bestimmen. Der Aufgang und Untergang von Capella waren wichtige Marker für landwirtschaftliche Arbeiten und die Navigation. In vielen alten Kulturen, darunter auch bei den Babyloniern, wurde dieses Sternbild beobachtet und mit Göttern oder herrschaftlichen Figuren in Verbindung gebracht.

Die moderne Astronomie schätzt den Fuhrmann als Heimat vieler interessanter Objekte. Er ist eine reiche Region für Sternhaufen und Nebel, die auch für Amateurastronomen gut sichtbar sind. Die offene Sternhaufen M36, M37 und M38 sind beliebte Ziele für Teleskopbeobachtungen.

Für Beobachter in Deutschland ist der Fuhrmann ein herausragendes Sternbild am Winterhimmel. Seine beste Sichtbarkeit hat es von November bis März, wenn es hoch am südlichen Nachthimmel steht. Capella ist der hellste Stern des Sternbilds und der sechsthellste Stern am gesamten Nachthimmel, was ihn zu einem leicht erkennbaren Leitstern macht. Man findet ihn, indem man eine Linie vom linken Rand des Orion-Dreiecks verlängert, vorbei am Stern Beteigeuze, oder indem man dem großen Himmels-Sechseck des Winters folgt, zu dem Capella ebenfalls gehört.

Das Sternbild ist zirkumpolar, was bedeutet, dass es sich in den nördlichsten Regionen Deutschlands immer über dem Horizont befindet, aber in südlicheren Breiten nur zu bestimmten Jahreszeiten sichtbar ist. Aufgrund der geringen Lichtverschmutzung in ländlichen Gebieten sind die feineren Strukturen und Sternhaufen des Fuhrmanns besonders gut zu erkennen.

2. Sterne

Veränderliche: Das Sternbild Fuhrmann beherbergt einige bemerkenswerte veränderliche Sterne, deren Helligkeit aus verschiedenen Gründen schwankt. Einer der bekanntesten ist Epsilon Aurigae (ϵ Aurigae), ein rätselhafter Bedeckungsveränderlicher. Dieser Stern wird in regelmäßigen Abständen von etwa 27 Jahren fast zwei Jahre lang schwächer. Astronomen vermuten, dass dies durch einen großen, kühlen Begleitstern verursacht wird, der von einer riesigen, dunklen Staubscheibe umgeben ist und den hellen Hauptstern verdeckt. Eine weitere Art von Veränderlichem ist AE Aurigae, ein sogenannter "Runaway Star". Dieser Stern bewegt sich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit durch den Weltraum, was darauf hindeutet, dass er durch eine vergangene Supernova-Explosion aus seinem ursprünglichen System geschleudert wurde. Diese Sterne bieten einzigartige Einblicke in die dynamischen Prozesse im Universum.

Doppelstern- und Mehrfachsysteme: Eines der prominentesten Beispiele ist Beta Aurigae (β Aurigae), auch bekannt als Menkalinan, das ein spektroskopisches Doppelsternsystem ist. Das bedeutet, dass seine zwei Komponenten so eng beieinander liegen, dass sie selbst mit den leistungsstärksten Teleskopen nicht einzeln aufgelöst werden können. Ihre Existenz wird stattdessen durch die periodischen Verschiebungen in ihren Spektrallinien nachgewiesen, die durch ihre gegenseitige Bewegung verursacht werden. Ein weiteres faszinierendes Doppelsternsystem ist Almaaz (ϵ Aurigae), das, wie oben beschrieben, als Bedeckungsveränderlicher gilt. Die genaue Natur dieses Systems wird immer noch erforscht, aber seine ungewöhnliche Verfinsterung ist ein Paradebeispiel für die Komplexität solcher Systeme.

Die hellsten Sterne

| Name | Magnitude | Position (RA/DE) | Spektralklasse | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| α Aur (Capella) | 0,08 | 05h 16m 41s / +46° 00' 00" | G8 III / G0 III | Doppelsternsystem, hellster Stern |

| β Aur (Menkalinan) | 1,9 | 05h 59m 32s / +44° 56' 51" | A2 V | Bedeckungsveränderlicher |

| θ Aur (Mahasim) | 2,65 | 05h 59m 43s / +37° 12' 46" | A0 VpSi | Spektroskopischer Doppelstern |

| ι Aur (Hassaleh) | 2,69 | 04h 56m 59s / +49° 33' 40" | K3 II | Helligkeitsveränderlicher |

| ε Aur (Almaaz) | 2,92 - 3,83 | 05h 01m 58s / +43° 49' 24" | F0 Ia | Bedeckungsveränderlicher mit sehr langer Periode |

| η Aur (Haedus II) | 3,18 | 05h 32m 43s / +41° 11' 58" | B3 V | Blauer Hauptreihenstern |

| ζ Aur (Sadatoni) | 3,69 - 3,99 | 05h 02m 01s / +36° 10' 20" | K4 Ib / B7 V | Bedeckungsveränderlicher |

| δ Aur (Praejipati) | 3,72 | 05h 30m 10s / +54° 17' 05" | K0 III | Oranger Riese |

Kurzbiografien

Capella (α Aurigae): Capella ist der hellste Stern im Sternbild Fuhrmann und der sechsthellste Stern am gesamten Nachthimmel. Sein Name bedeutet im Lateinischen "kleine Ziege", was die mythologische Verbindung des Sternbilds zu einer Ziege widerspiegelt. Capella ist kein einzelner Stern, sondern ein komplexes Mehrfachsternsystem, das aus zwei Paaren von Doppelsternen besteht. Die beiden dominanten Komponenten sind zwei große, helle gelbe Riesen, die sich sehr eng umkreisen. Die genaue Untersuchung dieses Systems hat wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Sternen gegeben, die massereicher sind als unsere Sonne. Mit einer Entfernung von etwa 42 Lichtjahren ist Capella relativ nah an unserem Sonnensystem.

Menkalinan (β Aurigae) : Menkalinan ist der zweithellste Stern im Fuhrmann und ein faszinierendes spektroskopisches Doppelsternsystem. Das bedeutet, dass seine beiden Komponenten so nahe beieinander sind, dass sie nicht mit herkömmlichen Teleskopen getrennt werden können. Ihre Existenz wurde durch die periodischen Verschiebungen in ihren Spektren entdeckt, die durch ihre gegenseitige Umlaufbewegung verursacht werden. Menkalinan ist etwa 82 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die beiden Sterne des Systems sind beide weiße Riesen, die sich in weniger als vier Tagen umkreisen.

Mahasim (θ Aurigae): Mahasim, auch bekannt als Theta Aurigae, ist ein weiterer interessanter Stern im Fuhrmann. Es handelt sich um ein Doppelsternsystem, das aus einem hellen, heißen blauen Riesen und einem kleineren, aber ebenfalls heißen Begleiter besteht. Die beiden Komponenten sind mit einem Teleskop visuell voneinander trennbar, was es zu einem beliebten Ziel für Amateurastronomen macht. Mahasim ist etwa 173 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Untersuchung solcher Doppelsternsysteme hilft Astronomen, die Massen und Umlaufbahnen von Sternen zu bestimmen und so Modelle der Sternentstehung zu verfeinern.

Almaaz (ε Aurigae) : Almaaz, auch bekannt als Epsilon Aurigae, ist ein rätselhafter und bekannter Bedeckungsveränderlicher im Fuhrmann. Etwa alle 27 Jahre verblasst die Helligkeit dieses Sterns dramatisch für fast zwei Jahre. Astronomen glauben, dass dies durch einen großen, kühlen, dunklen Begleitstern verursacht wird, der von einer riesigen, undurchsichtigen Scheibe aus Staub umgeben ist und den hellen Hauptstern verdeckt. Die genaue Natur dieses Systems ist immer noch Gegenstand intensiver Forschung, was Almaaz zu einem der mysteriösesten Sterne am Nachthimmel macht.

Haedus I (ζ Aurigae) : Haedus I oder Zeta Aurigae ist ein eclipsing binary, das aus einem hellen, orangenen Überriesen und einem kleineren, blauen Hauptreihenstern besteht. Das System ist bekannt für seine regelmäßigen Finsternisse, bei denen der dunklere Stern den helleren alle 972 Tage teilweise verdeckt. Diese Helligkeitsschwankungen sind für Astronomen von großem Interesse, da sie detaillierte Informationen über die Sternatmosphären und die Zusammensetzung beider Sterne liefern. Haedus I ist mit etwa 790 Lichtjahren Entfernung ein weiter entfernter Stern im Vergleich zu Capella.

Hassaleh (ι Aurigae) : Hassaleh, auch bekannt als Jota Aurigae, ist ein orangefarbener Riese, der mit bloßem Auge sichtbar ist. Er befindet sich in einer geschätzten Entfernung von 490 Lichtjahren. Dieser Stern hat bereits die Hauptreihe verlassen und expandiert, was ihn zu einem wichtigen Studienobjekt für die späten Phasen der Sternentwicklung macht. Hassaleh ist auch eine Quelle für infrarote Strahlung, was auf das Vorhandensein einer Hülle aus Staub hinweist, die sich um den Stern gebildet hat, als er expandierte.

AE Aurigae (Flaming Star): AE Aurigae ist ein sehr heißer, blauer Stern, der auch als "Flaming Star" bekannt ist. Dieser Name rührt von der Tatsache her, dass er die umgebenden Staub- und Gaswolken zum Leuchten bringt und den Flaming Star Nebula (IC 405) erzeugt. AE Aurigae ist ein sogenannter Runaway Star, der sich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit von seiner ursprünglichen Heimat entfernt. Astronomen vermuten, dass er durch eine Supernova-Explosion vor etwa 2,7 Millionen Jahren aus dem Orion-Nebel katapultiert wurde.

| Capella | Menkalinan | Almaaz | Mahasim | Hassaleh | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rektaszension | 5h 16m 41,359s | 05h 59m 32s | 05h 01m 58,134s | 05h 59m 43,270s | 04h 56m 59,621s | |||||

| Deklination | +45° 59′ 52,77″ | +44 56' 51" | +43 49' 23,91" | +37 12' 45,305" | +33 09' 57,94" | |||||

| Magnitude | 0,03 bis 0,16 | 1.89 bis 1.98 | 3,03 (2,92 bis 3,83)� | 2.62 bis 2.70 | 2,7 | |||||

| abs. Helligkeit | ? | ? | 5,95 | ? | ? | |||||

| Spektralklasse | G8 III / G0 III | A2 IV + A2 IV-V | F0 Ia | A0pSi / F2-5 V | K3 II | |||||

| Entfernung | 42 | 81 | 3300 +- 730) | 165 | 450 +.25 | |||||

| Masse/M | 2,6 | 2.39 | ? | ? | ? | |||||

| Leuchtkraft/L | 78,7 | 52 +- 6 / 45 +- 5 | ? | ? | ? | |||||

| Temperatur/K | 4970 / 5730 | 9350 +- 200 / 9200 � 200 | 7800 | 10400 +-300 | ? | |||||

| Alter | ? | 570 Mio. | ? | ? | ? | |||||

| Metallizitaet | -0,04 | ? | ? | ? | ? |

3. Deep-Sky-Objekte

Das Sternbild Fuhrmann ist bekannt für seine reiche Sammlung von Deep-Sky-Objekten (DSOs), die sich vor allem aus offenen Sternhaufen zusammensetzen. Diese Haufen, die aus Dutzenden oder gar Hunderten von jungen Sternen bestehen, die sich aus derselben Gaswolke gebildet haben, sind die Hauptattraktion für Hobby-Astronomen in dieser Himmelsregion. Die bekanntesten unter ihnen sind die drei Messier-Objekte M36, M37 und M38.

Neben diesen Haufen beherbergt der Fuhrmann auch andere faszinierende Objekte, wie den Flaming Star Nebula (IC 405). Dies ist ein Emissions- und Reflexionsnebel, der von dem jungen, heißen Stern AE Aurigae beleuchtet wird.

Die Entdeckung der Haupt-DSOs im Fuhrmann reicht weit zurück. Die offenen Sternhaufen M36, M37 und M38 wurden bereits im frühen 18. Jahrhundert vom italienischen Astronomen Giovanni Battista Hodierna beobachtet und katalogisiert. Diese frühen Beobachtungen waren entscheidend, um nebelartige Objekte von Kometen zu unterscheiden, die zu jener Zeit von großem Interesse waren.

Später, in den 1760er Jahren, nahm Charles Messier diese Objekte in seinen berühmten Katalog auf. Er tat dies, um Kometenjäger davor zu warnen, sie nicht fälschlicherweise für Kometen zu halten, da sie am Himmel eine ähnliche nebelige Erscheinung haben. Die systematische Katalogisierung der DSOs war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der modernen Astronomie.

Der Flaming Star Nebula wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, als die Fotografie in der Astronomie populär wurde. Aufgrund seiner geringen Helligkeit ist der Nebel für das menschliche Auge unsichtbar, kann aber auf langbelichteten Fotos sichtbar gemacht werden. Der Fuhrmann ist somit ein hervorragendes Beispiel dafür, dass ein Sternbild nicht nur aus hellen Sternen, sondern auch aus einer Vielzahl komplexer und beeindruckender Objekte besteht.

Kurzbiografien

Messier 36 (M36) : Messier 36 (auch NGC 1960) ist ein offener Sternhaufen, der sich in den Tiefen des Sternbilds Fuhrmann befindet. Entdeckt wurde er bereits im Jahr 1749 vom italienischen Astronomen Giovanni Battista Hodierna, lange bevor Charles Messier ihn in seinen berühmten Katalog aufnahm. Der Haufen besteht aus etwa 60 Sternen, die in einer lockeren Anordnung miteinander verbunden sind. Seine Entfernung zur Erde wird auf rund 4.100 Lichtjahre geschätzt. Die Sterne in M36 sind relativ jung, mit einem Alter von nur wenigen Millionen Jahren, und sind alle aus derselben riesigen Gas- und Staubwolke entstanden. Mit Ferngläsern erscheint er als nebliger Fleck, während ein kleines Teleskop seine individuelle Sternpopulation sichtbar macht.

Messier 37 (M37) : Messier 37 (NGC 2099) gilt als der reichste und schönste der drei offenen Messier-Sternhaufen im Fuhrmann. Er wurde ebenfalls von Giovanni Battista Hodierna entdeckt, bevor Messier ihn in seinen Katalog aufnahm. Dieser beeindruckende Haufen enthält über 500 Sterne, die dicht beieinander liegen. Er ist etwa 4.500 Lichtjahre von uns entfernt und mit einem Alter von rund 300 Millionen Jahren deutlich älter als M36. M37 ist bekannt für seinen zentralen rötlichen Stern, der ein Roter Riese ist und einen starken Kontrast zu den bläulichen Sternen im Rest des Haufens bildet. In einem Teleskop zeigt sich M37 als funkelnder Sternenteppich, der fast bis ins Zentrum gefüllt zu sein scheint.

Messier 38 (M38) : Messier 38 (NGC 1912) ist der dritte und letzte der Messier-Sternhaufen im Fuhrmann und wurde ebenfalls von Hodierna entdeckt. Er ist etwa 4.200 Lichtjahre entfernt und enthält eine Vielzahl von Sternen, die sich in einem bemerkenswerten Muster anordnen. Mit bloßem Auge ist er nicht sichtbar, aber in einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop zeigt er sich als nebliger Fleck. Mit größerer Vergrößerung erscheint er in einer unverkennbaren Form, die oft als "Seestern" oder "X" beschrieben wird. Diese Form entsteht durch die Anordnung seiner hellsten Sterne und macht M38 zu einem einzigartigen Beobachtungsobjekt.

Flaming Star Nebula (IC 405) : Der Flaming Star Nebula (auch IC 405 oder Kalif-Nebel) ist ein wunderschöner Emissions- und Reflexionsnebel im Fuhrmann. Er wird von dem sehr heißen, bläulich-weißen Stern AE Aurigae beleuchtet, der sich durch den Nebel bewegt. Dieser Stern ist ein sogenannter "Runaway-Star", der vor Millionen von Jahren durch eine gewaltige Supernova-Explosion aus dem Orion-Nebel katapultiert wurde. Das intensive Licht von AE Aurigae ionisiert das umgebende Wasserstoffgas, das daraufhin rot leuchtet, während der Staub das Sternenlicht reflektiert und blau erscheint. Der Nebel ist ein Paradebeispiel für die Dynamik im interstellaren Raum und ein beliebtes Ziel für Astrofotografen.

NGC 1907 (Offener Sternhaufen) : NGC 1907 ist ein kompakter, offener Sternhaufen, der sich nur knapp 30 Bogenminuten südwestlich von M38 befindet. Er ist kleiner und älter als M38 und enthält etwa 50 Sterne. Astronomen gehen davon aus, dass NGC 1907 und M38 physisch miteinander verbunden sein könnten und gemeinsam durch den Weltraum reisen. Seine kompakte Natur macht ihn zu einem interessanten Kontrast zu den lockeren Sternhaufen im Sternbild. Mit einer Entfernung von rund 4.500 Lichtjahren ist er ein idealer Begleiter für die Beobachtung von M38 und ein Beispiel für die reiche Vielfalt an Sternhaufen in dieser Region.

NGC 2281 (Offener Sternhaufen) : NGC 2281 ist ein weiterer offener Sternhaufen im Fuhrmann, der sich im nordöstlichen Teil des Sternbilds befindet. Er ist für seine relativ geringe Helligkeit bekannt, was ihn zu einer größeren Herausforderung für Beobachter macht, aber auch zu einem lohnenden Ziel für Teleskope. Dieser Haufen ist mit etwa 1.800 Lichtjahren Entfernung deutlich näher an der Erde als die Messier-Objekte. NGC 2281 enthält etwa 30 Sterne und seine Altersgruppe ist vergleichbar mit M37. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie offene Sternhaufen auch in den weniger bekannten Ecken eines Sternbilds zu finden sind.

IC 410 (Tadpole Nebula) :

IC 410, auch bekannt als der Tadpole-Nebel ("Kaulquappen-Nebel"), ist ein Emissionsnebel, der von dem jungen Sternhaufen NGC 1893 beleuchtet wird. Seinen Namen verdankt er zwei bemerkenswerten Strukturen aus Gas und Staub, die an die Form von Kaulquappen erinnern und durch den Druck der energiereichen Sternwinde von NGC 1893 geformt wurden. Dieser Nebel ist etwa 12.000 Lichtjahre von uns entfernt. Er ist eine aktive Sternentstehungsregion, in der junge, heiße Sterne entstehen und die umgebende Materie formen. Der Tadpole-Nebel ist ein beliebtes Motiv für Astrofotografen, die die komplexe Wechselwirkung zwischen Sternen und Gaswolken festhalten wollen.

| Name | Magnitude | Position (RA/DE) | Art | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| M36 (NGC 1960) | 6,3 | 05h 36m 18s / +34° 08' 00" | Offener Sternhaufen | Junger, kompakter Haufen |

| M37 (NGC 2099) | 5,6 | 05h 52m 19s / +32° 33' 00" | Offener Sternhaufen | Reichhaltigster offener Haufen im Fuhrmann |

| M38 (NGC 1912) | 6,4 | 05h 28m 43s / +35° 50' 00" | Offener Sternhaufen | Kreuzförmiger Haufen |

| NGC 1664 | 7,6 | 04h 49m 32s / +43° 40' 00" | Offener Sternhaufen | Lockerer Haufen mit hellen Sternen |

| IC 405 (Flammensternnebel) | 10 | 05h 16m 12s / +34° 28' 00" | Emissionsnebel | Umgibt den Stern AE Aurigae |

| IC 410 (Spinnennebel) | 8 | 05h 22m 30s / +33° 24' 00" | Emissionsnebel | Umgibt den offenen Sternhaufen NGC 1893 |

| NGC 1893 | 7,5 | 05h 22m 44s / +33° 24' 42" | Offener Sternhaufen | Eingebettet in IC 410 |

| NGC 1907 | 8,2 | 05h 28m 04s / +35° 19' 30" | Offener Sternhaufen | Kleiner, kompakter Haufen nahe M38 |

| NGC 1778 | 7,7 | 05h 06m 12s / +37° 01' 00" | Offener Sternhaufen | Lockere Ansammlung von Sternen |

| NGC 2126 | 10,2 | 06h 01m 40s / +49° 51' 00" | Offener Sternhaufen | Kleiner, unauffälliger Haufen |

| NGC 1857 | 8,1 | 05h 20m 36s / +39° 20' 00" | Offener Sternhaufen | Kleiner offener Sternhaufen |

| IC 2149 | 10,6 | 05h 56m 24s / +46° 06' 16" | Planetarischer Nebel | Kleiner planetarischer Nebel |

4. Besonderheiten

Eine der bemerkenswertesten Besonderheiten des Fuhrmanns sind die Meteorströme, die von ihm auszugehen scheinen. Der bekannteste unter ihnen sind die Aurigiden. Dieser Meteorstrom ist in der Regel zwischen Ende August und Anfang September aktiv und erreicht seinen Höhepunkt um den 1. September. Die Aurigiden stammen von den Überresten des Kometen Kiess (C/1911 N1) und sind für ihre schnellen, hellen Meteore bekannt, obwohl ihre Rate mit nur wenigen Meteoren pro Stunde gering ist. Sie sind ein lohnendes Ziel für Beobachter, die Geduld haben.

Neben den bekannten Sternen Capella und Epsilon Aurigae gibt es im Fuhrmann weitere ausgefallene Objekte. Dazu gehört der Flaming Star Nebula (IC 405), der von dem Runaway Star AE Aurigae beleuchtet wird. Dieser Stern wurde mit enormer Geschwindigkeit aus seiner Geburtsstätte im Orion-Nebel katapultiert und erzeugt durch sein intensives Licht eine leuchtende Wolke aus Gas und Staub. Es ist ein dynamisches Beispiel für die Auswirkungen massiver Sterne auf ihre Umgebung.

Der Fuhrmann beherbergt auch Planeten, die andere Sterne umkreisen. In den letzten Jahren wurden in den Tiefen des Sternbilds mehrere Exoplaneten entdeckt. Ein Beispiel ist der Planet Eburonia, der den Stern Nervia (HD 49674) umkreist. Eburonia ist ein Gasriese und nur eines von mehreren solchen Systemen, die in der Konstellation gefunden wurden. Ein weiterer Exoplanet, Alef, umkreist den Stern Tevel (HAT-P-9). Diese Entdeckungen zeigen, dass das Sternbild nicht nur alte Objekte, sondern auch neue, dynamische planetare Systeme beherbergt.

5. Bilder